Pour un NUMÉRIQUE QUI PROLONGE ET amplifie le terrain à l’ère des réseaux et de l’iA

La victoire municipale demeure, plus que toute autre, une affaire de proximité : celle du marché, du réseau associatif, du porte-à-porte et des rencontres dans une salle des fêtes un peu trop froide. Rien ne remplace la relation directe ni la parole donnée. Mais à l’ère de l’attention fragmentée, des récits instantanés et des preuves exigées en temps réel, ces gestes ne suffisent plus à bâtir seuls la confiance.

On ne gagne pas une élection locale qu’avec le digital, mais on n’en construit plus la victoire sans, surtout dans les villes de plus de 20 000 habitants, où une partie du débat public se joue désormais dans les fils d’actualité, les boucles de messagerie et les formats vidéo courts. La communication en ligne n’a pas vocation à remplacer le terrain : elle doit l’amplifier, le prolonger, et lui donner cohérence. La question n’est plus d’opposer le tract au post, mais de les hybrider pour que la preuve vécue sur le trottoir devienne récit, et que le récit en ligne redonne sens au terrain.

De l’espace public à l’espace d’attention

Les résultats de la première vague de l’Observatoire des municipales, menée par la Fondation Jean-Jaurès et L’Opinion, rappellent que les Français demeurent profondément attachés à leurs élus de terrain, à condition qu’ils parlent vrai et parlent clair. 70% se disent intéressés par le scrutin à venir, mais ils attendent avant tout des réponses concrètes sur la sécurité, la fiscalité et le cadre de vie. Leur rapport à la politique locale n’est ni cynique ni désabusé : il est pratique. Ils veulent savoir où va leur argent, pourquoi telle décision est prise, et comment leur quotidien s’améliore. C’est dans cette attente de pédagogie démocratique que la communication numérique devient décisive.

Loin d’une course aux “likes”, le numérique doit être pensé comme une infrastructure d’attention. Les réseaux ne sont plus des places publiques, mais des flux : des canaux où circulent récits, images et preuves. Dans cette société saturée de messages, l’enjeu n’est plus d’en dire plus, mais d’en dire mieux : le bon message, au bon moment, sur le bon canal. Une vidéo de trente secondes qui montre concrètement ce qui change demain dans la rue d’un électeur vaut mieux qu’un long discours programmatique. La communication en ligne n’a de sens que si elle prolonge le terrain, si chaque action locale devient un contenu clair, utile et partageable.

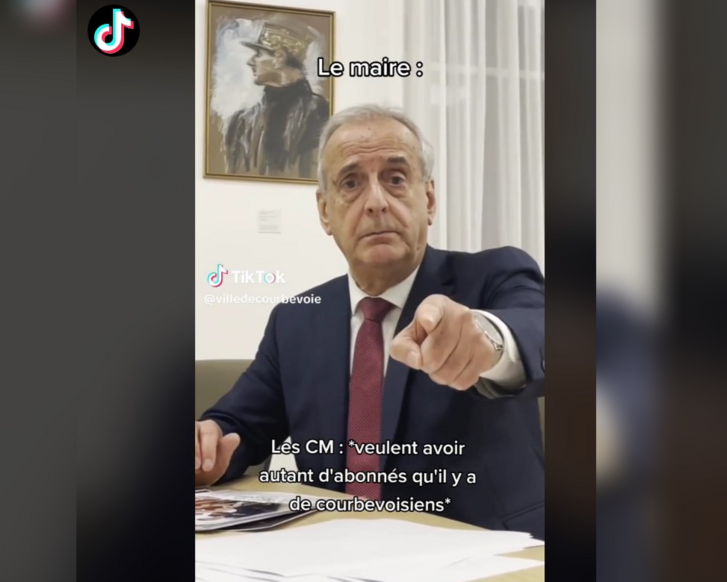

Les campagnes les plus efficaces ne sont plus celles qui opposent affiches et hashtags, mais celles qui savent articuler les deux. Les réunions publiques alimentent des formats verticaux de 30 secondes. Les annonces budgétaires se traduisent en vidéos pédagogiques : “100 euros d’impôts locaux, c’est 35 pour l’école, 20 pour la sécurité, 10 pour les espaces verts.” Les inaugurations deviennent des “preuves de progrès” relayées sur les réseaux, sous-titrées et accessibles. Le tout avec une exigence de sobriété : fichiers légers, contenus courts, hébergement responsable, respect du RGPD.

Les réseaux sociaux sont devenus un marché de l’attention, où s’impose moins celui qui parle le plus fort que celui qui parvient à conjuguer clarté, sincérité et rythme. Trop de candidats y confondent encore visibilité et influence, multipliant les visuels saturés de slogans sur fond coloré, comme si la répétition valait conviction. Les campagnes locales MOBILISATRICES ne cherchent plus à “occuper” cet espace : elles l’organisent. Elles construisent une parole cohérente dans le temps long, relient chaque message à une expérience vécue — qu’est-ce qui change demain dans ma rue, mon école, mon quartier ? — et transforment ainsi le concret en récit, les réalisations en preuves, les élus en pédagogues.

Cette cohérence suppose d’ailleurs de repenser les équipes de campagne : à côté des militants de terrain, il faut aujourd’hui un véritable studio local de PRODUCTION/narration capable de produire des formats courts, accessibles et sous-titrés. Non pour céder aux codes des réseaux, mais pour rendre l’action politique lisible, visible et, surtout, compréhensible.

Des bases de données au service du lien, pas du démarchage

À côté des réseaux, les canaux directs demeurent essentiels. Dans une logique de proximité, les campagnes locales peuvent LOUER OU utiliser légalement des bases de données : listes d’habitants, LIEU DE RESIDENCE, COORDONNEES, ÂGE, CSP… à condition de respecter strictement le RGPD : transparence sur l’origine des données et possibilité de se désinscrire à tout moment. Ces fichiers, souvent méconnus, offrent la possibilité de renouer avec une communication de précision, ciblée sur des publics réellement concernés : habitants d’un quartier, parents d’élèves, commerçants, jeunes actifs.

L’enjeu n’est pas SEULEMENT de “pousser” des messages, mais d’entretenir une conversation. La campagne numérique moderne retrouve ainsi l’esprit des débuts du web : proximité, coopération, participation. Les citoyens ne sont plus de simples audiences, mais des vecteurs d’influence. Les newsletters locales, les groupes WhatsApp ou Telegram de quartier, les listes de diffusion ciblées pèsent souvent plus qu’une publication sur Facebook. Le SMS, longtemps relégué au second plan, retrouve sa noblesse : il mobilise, rappelle, déclenche. Envoyé A GRANDE ECHELLE (JUSQU’À 2/3 des INSCRITS EN BASE DE DONNÉES MOBILISABLE), au bon moment, clair et MOBILISATEUR, il peut peser autant QUE 20 journéeS de terrain.

Cette logique de communication directe et mesurée n’a rien à voir avec le marketing politique de masse : elle prolonge la rencontre physique, renforce le lien citoyen et redonne une épaisseur humaine à la campagne.

le récit d’usage POUR INCARNER, expliquer, mobiliser

À l’ère du flux continu, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d’une nouvelle dialectique : le court contre le vrai, la vitesse contre la profondeur. Pourtant, il existe un moyen de concilier les deux : le récit d’usage. Montrer plutôt que dire, expliquer plutôt que promettre. C’est le pari réussi d’Alexandria Ocasio-Cortez, qui a su faire de la pédagogie une arme de conviction. Lives explicatifs, coulisses assumées, formats courts sur les budgets : sa campagne a prouvé qu’il était possible de rendre la politique populaire sans être populiste.

Transposée à l’échelle municipale, cette méthode invite à créer de véritables studios de narration locale : de petites cellules capables de transformer chaque action en micro-contenu percutant, chaque décision en récit. La clé n’est pas la perfection esthétique, mais la régularité. Trois publications sincères valent mieux qu’une vidéo léchée et distante. Le rythme crée la crédibilité ; la clarté, la confiance.

De la campagne à la gouvernance : la politique comme service

La réussite d’une communication politique moderne repose sur une idée simple : la politique comme service. Les citoyens ne demandent plus d’être séduits, mais d’être compris. Ils veulent savoir comment se prennent les décisions, où vont leURS IMPÔTS, pourquoi un choix plutôt qu’un autre. Dans cette attente de transparence, le numérique peut redevenir un outil de réconciliation démocratique : budgets expliqués en une minute, bilans en formats clairs, cartes interactives de projets, dialogues en direct.

Cette nouvelle grammaire du politique, ancrée dans le réel, éclairée par le numérique, ne doit pas être un vernis technique, ELLE DOIT redonneR souffle à la social-démocratie locale. Penser global, agir local, et savoir raconter le local au monde : : par ce biais, les forces progressistes peuvent à nouveau créer l’émotion juste — celle qui fait voter, croire, agir. Et pourquoi pas, regagner les batailles culturelles QUI NOUS FONT AUJOURD’HUI DÉFAUTS.

👉 Vous préparez une campagne locale ? Je peux vous accompagner pour concevoir une stratégie numérique claire, sobre et efficace, au service du terrain.

-

Fondation Jean-Jaurès & L’Opinion (septembre 2024). Première vague de l’Observatoire des municipales : les Français et leurs maires.

Xavier Bouvet, Emmanuel Rivière, Benoît Thieulin (mars 2024). Guerre de l’information : cartographier les imaginaires.→ réflexion sur la guerre de l’attention, les récits et la mobilisation des imaginaires.

Travaux de David Colon (Sciences Po, auteur de Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain)

Dominique Boullier — Propagations : un nouveau paradigme de la communication (2021) → Sert à fonder l’idée que les réseaux sont devenus des “flux” plus que des espaces.

Bruno Latour - Où atterrir ? Comment s’orienter en politique (2017) → pour l’idée de “pédagogie démocratique” et de ré-ancrage territorial.

Christian Salmon - Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (2007) → Appuie la notion de “récit d’usage” et de “grammaire narrative” du politique.

Campagne d’Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), de 2018 à 2022 [@aoc sur Instagram / Twitter / YouTube] → Étude de cas sur la transparence active, les lives explicatifs, la pédagogie des budgets.

Expériences personnelles de campagnes locales françaises (2020-2024) → Municipales à Perpignan, Départementales en Haute-Garonne, Régionales en Occitanie, Nouvelles-Aquitaine et Hauts-De-France, Législatives (x4)

Obama for America (2012).Digital Playbook (archive interne, reprise par The Atlantic, 2016). theatlantic.com/politics/archive/2016/10/how-obama-won-the-internet/505061

→ Antécédent méthodologique sur la data, le ciblage et les micro-contenus.

Paul Charon & Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (IRSEM, 2021).Les manipulations de l’information : un défi pour nos démocraties. → Référence utile sur les logiques de propagande et de désinformation.